Nel post precedente abbiamo ricordato due tristi casi di cronaca nera: la misteriosa ed irrisolta scomparsa dei fratelli Beaumont e la morte di Azaria Chamberlain a causa di un dingo.

In questo post, come anticipato, vedremo gli altri due casi citati da Kate Morton in Ritorno a casa: la ragazza dal pigiama giallo e l'Uomo di Somerton.

Linda Agostini (nome completo:

Florence Linda Platt) è nata a Forest Hill (un sobborgo di

Londra) il 12 settembre 1905; è nota come la "ragazza in pigiama" (o "la ragazza dal pigiama giallo") ed è stata una vittima di omicidio, il cui cadavere fu ritrovato lungo un tratto di strada ad Albury, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia, nel

settembre del 1934.

Trasferitasi a 19 anni in Nuova Zelanda, vi rimase fino al 1927, quando pensò di andare a vivere in Australia a Sydney.

Trovato lavoro in un cinema, prese casa presso una pensione in Darlinghurst Road a Kings Cross, dove si racconta che intrattenesse uomini giovani e attraenti.

Linda aveva il vizio di alzare il gomito, amava frequentare feste e quando iniziò una relazione con l'italiano Antonio Agostini, lo sposò nel 1930 ma il matrimonio si rivelò da subito infelice; per cercare di salvare il salvabile, la coppia decise di partire per Melbourne per sottrarre Linda all'influenza dei suoi amici di Sydney.

Linda sparì in una giornata di fine agosto del 1934 e pochi giorni venne ritrovata senza vita, con indosso un pigiama di seta gialla con un motivo a drago cinese, dettaglio che faceva pensare che la vittima fosse benestante in quanto quell'indumento, in quegli anni (Grande Depressione) era ritenuto "lussuoso".

A trovare il corpo della vittima fu Tom Griffith, un uomo del posto che stava conducendo un toro da competizione lungo il ciglio di Howlong Road, vicino ad Albury; Linda giaceva in un canale di scolo sotterraneo, gravemente ustionata e nascosta in un sacco di iuta.

La testa della pyjama girl era avvolta in un asciugamano, era stata picchiata selvaggiamente e, da una radiografia, si scoprì che aveva un proiettile nel collo.

In un primo momento non si riuscì a identificarla (furono fatti più nomi di ragazze scomparse in quel periodo) e la salma fu portata a Sydney, dove fu esposta al pubblico; conservata in un bagno di formalina presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Sydney fino al 1942, fu poi trasferita alla sede della polizia, dove rimase fino al 1944, anno in cui, in seguito a numerose prove forensi e al riesame dell'arcata dentaria, si arrivò a identificare il cadavere con Linda Agostini.

Ovviamente il coniuge di Linda, Antonio (Tony) fu informato del ritrovamento; l'uomo era da poco tornato a Sydney dopo essere stato internato nei campi di Orange, Hay e Loveday dal 1940 al 1944 (per le sue simpatie per il nazifascismo).

Il capo della polizia rintracciò Tony nel ristorante in cui lavorava come cameriere e lo interrogò.

Tony Agostini confessò di aver causato la morte della moglie sparandole, anche se disse che non voleva ucciderla; spaventato dal proprio irreparabile gesto, aveva gettato il corpo nel tombino, lo aveva cosparso di benzina e dato fuoco per distruggere le prove.

Agostini fu processato per omicidio ma - con gran sorpresa da parte dell'opinione pubblica - fu riconosciuto colpevole di omicidio colposo e condannato a (soli) sei anni di carcere (se ne fece tre).

Fu rilasciato nel 1948; morì in Italia nel 1969.

In teoria il caso fu chiuso, ma successivamente nuove prove scoperte da Richard Evans, uno storico di Melbourne, avevano messo in dubbio la ricostruzione e la conclusione da parte della polizia; nel libro "The Pyjama Girl Mystery", Evans ha sottolineato che ci fossero delle importanti differenze tra la donna trovata morta e Linda Agostini; ad es., la ragazza in pigiama aveva una taglia di seno diversa da quella di Linda, come anche la forma del naso e il colore degli occhi (Linda li aveva azzurri, la ragazza in pigiama castani).

Richard Evans sostenne inoltre che erano ben 125 le donne presenti nella lista delle possibili identità in mano alla polizia, e che queste non fossero mai state rintracciate.

Il regista italiano Flavio Mogherini ha prodotto, nel 1977, un film intitolato "Il caso della ragazza in pigiama" con Dalila Di Lazzaro e Michele Placido.

L'altro caso è sempre australiano ed è altrettanto celebre:

l'Uomo di Somerton.

Siamo a Somerton, un sobborgo di Adelaide nell’Australia Meridionale.

La sera del 30 Novembre 1948 un uomo dai capelli biondo-rossicci, di circa 40-45 anni, ben vestito, semidisteso sulla spiaggia con la testa appoggiata all’argine, le gambe allungate con i piedi incrociati e una sigaretta spenta sul viso, viene notato da alcune coppie che passeggiano; sembrerebbe dormire, se non fosse che degli insetti gli girano intorno e lui non ne è infastidito.

La mattina dopo, quel corpo è ancora lì e non ci sono dubbi: è morto e non presenta segni di violenza.

Non è in possesso di documenti, né di portafoglio; vengono ritrovati due biglietti per viaggiare (uno

|

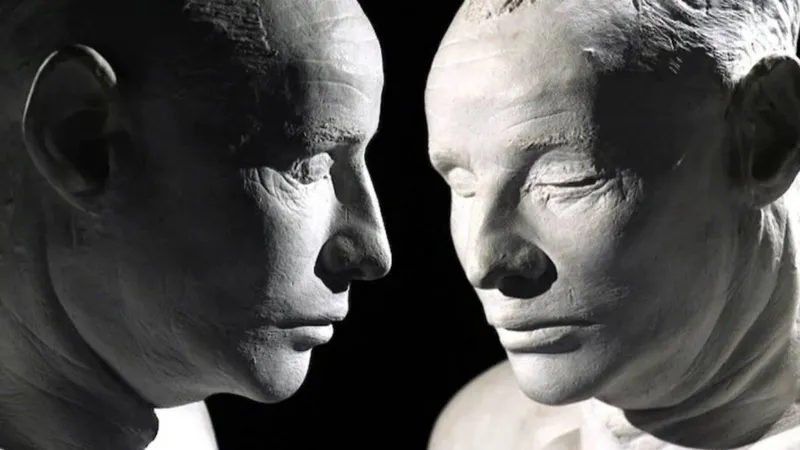

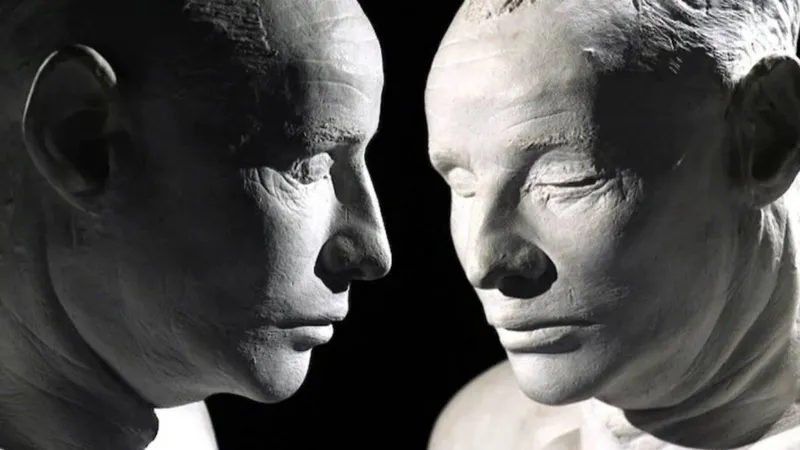

| Un busto in gesso del cosiddetto Uomo di Somerton |

usato per un autobus da Adelaide a Glenelg, e un altro non usato per il treno, da Adelaide a Henley Beach).

Si stima che sia morto verso le due del mattino per un arresto cardiaco causato dall’assunzione, si ipotizza, di un veleno.

La salma viene imbalsamata così da preservarla in vista di futuri esami; da una successiva analisi autoptica, l’avvelenamento si conferma l’ipotesi principale.

Nel gennaio 1949 c'è una svolta: al deposito bagagli della stazione ferroviaria di Adelaide viene ritrovata una valigia, che era lì dal 30 novembre; dentro vengono ritrovati diversi oggetti e indumenti, questi ultimi privi di etichette; su alcuni di essi è riportato il nome T. Keane o Kean ma la polizia dubita che si tratti del nome del morto.

Controllando i registi ferroviari viene fuori che l’uomo era giunto in stazione nella notte del 30 novembre, si era fatto una doccia e si era rasato in un bagno in città e poi era ritornato in stazione, acquistando il biglietto per il treno delle 10:50 per Henley Beach ma in realtà poi aveva cambiato idea e preso il pullman per Glenelg.

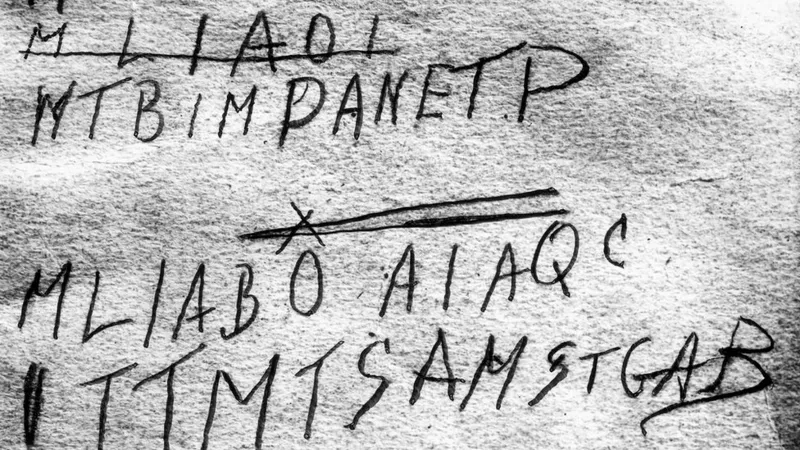

Si brancola nel buio sino a quando, esaminando di nuovo i pantaloni dell’uomo misterioso, in una tasca interna viene recuperato un pezzo di carta su cui si leggono queste parole: Taman Shud.

Sembra che Taman Shud siano le parole finali di una raccolta di poesie (il "Rub’ayyat") del matematico, astronomo e filosofo persiano dell’XI secolo 'Umar Khayyám e significano “è finito” o “è concluso”.

Esse vogliono forse indicare che il misterioso individuo senza identità si sia suicidato?

Ma i colpi di scena non sono finiti.

|

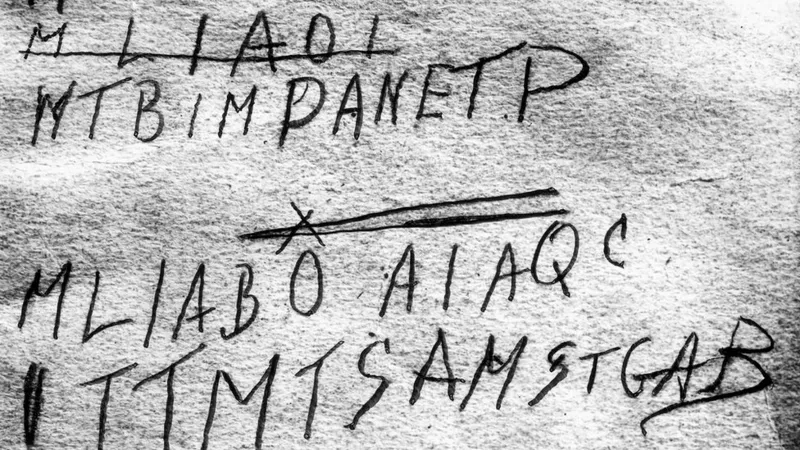

| messaggio in codice mai decifrato |

Siccome quel pezzo di carta era la pagina strappata da un libro, si scopre che esso proviene da una copia rara del 1859; tanto per aggiungere un ulteriore pizzico di mistero, sul retro di questo libro vi sono cinque righe di annotazioni scritte a matita - che sembrano dei messaggi in codice - e anche un numero di telefono appartenente a Jessica “Jestyn” Thomson (il nome non viene rivelato subito), un'ex infermiera di Glenelg, la cui abitazione è a circa 400 metri a nord del luogo dov’era stato ritrovato il cadavere.

Quando alla donna viene mostrato un calco in gesso della parte superiore del torso dell’uomo, ha una reazione di sgomento e riconosce in quei tratti un certo Alfred Boxall, sottotenente dell’esercito australiano Sezione Trasporti Acquatici, al quale aveva regalato nel 1945 proprio quella raccolta di poesie.

Il problema era che il presunto Boxall era vivo più che mai e ancora in possesso sua copia del Rub’ayyat.

E se il codice misterioso indicasse che l'uomo era una spia sovietica?

A nutrire questa teoria si aggiunse la notizia della morte (nell'agosto 1948) di Harry Dexter White, funzionario del Dipartimento del tesoro statunitense morto per avvelenamento da digitale (digossina) e ritenuto un agente sovietico.

Ma non finisce qui.

Nel 2013 la figlia di Jessica Thomson rivelò che sua madre (simpatizzante comunista), prima di morire, le confidò di aver mentito sull’identità dell’uomo di Somerton, il quale era noto non solo a lei ma anche a livello istituzionale e alla stessa polizia.

Ad ogni modo, le impronte digitali di

Somerton Man furono inviate in tutto il mondo, ma nessuno riuscì a identificarlo; fu sepolto nel cimitero di Adelaide nel 1949 e sulla lapide è stato scritto

"Qui giace l'uomo sconosciuto che è stato trovato a Somerton Beach".

|

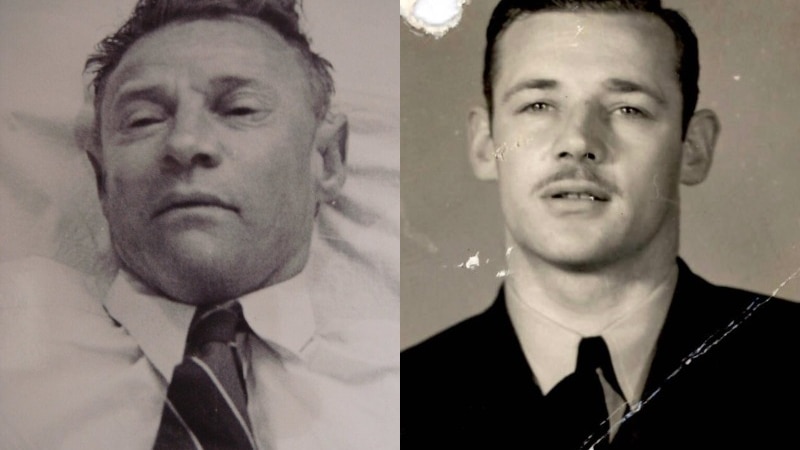

| uomo di Somerton >> Carl Webb |

Settant'anni dopo, all'intricata storia dell'uomo trovato sulla spiaggia si aggiunge un nuovo tassello grazie alla tenacia di un ricercatore dell'Università di Adelaide, Derek Abbott, che è riuscito ad analizzare il DNA dell'uomo dai capelli, conservati quando le autorità fecero realizzare il busto in gesso.

Dalle tracce genetiche si è costruito l'albero genealogico e da lì sono stati rintracciati i parenti ancora in vita.

Abbott ha finalmente dato un nome e un'identità all'individuo sconosciuto: Carl Webb, ingegnere elettrico di Melbourne, sposato con Dorothy Robertson; ma a parte questo, tante domande ancora non hanno trovato risposta, una su tutte com'è morto ed eventualmente per mano di chi.

Chissà se questa enigmatica storia riserva ancora sorprese?

.jpg)